Quand le soleil sert deux maîtres : l’agriculture et l’énergie

Entre dérèglement climatique, crise énergétique et défis agricoles, une solution émerge et suscite un enthousiasme croissant : l’agrivoltaïsme. Ce mariage entre agriculture et production d’électricité solaire devrait permettre aux agriculteurs de diversifier leurs revenus, tout en optimisant l’occupation des sols. Mais derrière cette innovation technique se cache un véritable casse-tête économique : comment bâtir des modèles durables qui servent à la fois la transition énergétique et la souveraineté alimentaire ? Une équation complexe, mais résolument prometteuse.

Qu’est-ce que l’agrivoltaïsme ? Fusion stratégique ou simple cohabitation ?

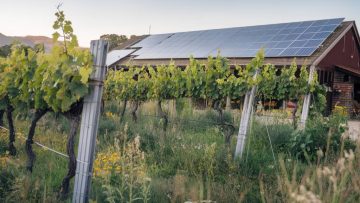

Le terme « agrivoltaïsme » désigne l’installation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, de manière à ne pas entraver l’activité agricole, voire à l’améliorer. Les ombrières solaires sont installées en hauteur ou de manière mobile pour suivre le soleil et moduler l’ensoleillement reçu par les cultures. Il ne s’agit donc pas de remplacer la culture par des panneaux, mais d’établir une synergie.

Cette pratique prend son envol face à l’urgence climatique et la volonté d’accélérer le rythme de production d’énergies renouvelables. Pourtant, une question cruciale se pose : comment structurer un modèle économique viable pour les agriculteurs, les développeurs et l’environnement ?

Les piliers économiques d’un modèle agrivoltaïque réussi

Pour qu’un projet agrivoltaïque tienne la route sur le long terme, plusieurs éléments doivent être réunis :

- Un partage juste de la valeur : l’exploitant agricole doit bénéficier d’un revenu équitable, non seulement par la poursuite de son activité, mais aussi par une rémunération pour l’usage de ses terres. Les développeurs doivent, eux, sécuriser leur investissement (souvent de plusieurs millions d’euros sur 20 à 30 ans).

- Une gouvernance transparente : des modèles coopératifs ou hybrides associant énergéticiens, agriculteurs et collectivités locales émergent pour garantir une gouvernance inclusive et responsable.

- Une compatibilité agronomique : les cultures doivent non seulement supporter la présence des panneaux, mais parfois même en profiter (meilleure répartition de l’eau, ombrage estival). Ce qui suppose un réel travail de R&D sur chaque type de culture.

Quand l’innovation techno nourrit la résilience agricole

Contrairement aux idées reçues, les panneaux solaires ne nuisent pas forcément aux cultures. Au contraire, les premières études montrent des bénéfices intéressants :

- Jusqu’à 12 % de rendement supplémentaire pour certaines cultures sous ombrière, selon l’INRAE, notamment grâce à la réduction du stress hydrique.

- Moins de pertes liées aux aléas climatiques (gel, grêle, sécheresse) dans les parcelles protégées par les structures solaires.

- Amélioration du bien-être animal sur les pâturages partiellement ombragés, notamment pour la filière ovine et caprine.

En somme, l’agrivoltaïsme n’est plus seulement une affaire d’énergie, mais devient aussi un levier d’adaptation agricole face au dérèglement climatique.

Des modèles économiques variés, au service d’un avenir commun

En France, plusieurs types de modèles économiques émergent, chacun avec ses spécificités :

Le modèle locatif traditionnel

L’agriculteur loue une partie de ses terres à un producteur d’électricité (souvent une société privée), contre rémunération. Ce dernier finance les travaux, exploite l’énergie produite, et reverse un loyer annuel (entre 1000 et 10 000 € par hectare selon le projet).

Ce modèle est simple à mettre en œuvre, mais risque d’alimenter une spéculation foncière si une régulation stricte n’est pas mise en place.

Le modèle de co-investissement

Agriculteurs et développeurs co-investissent dans la structure énergétique. Cela permet à l’agriculteur de bénéficier d’une partie des dividendes issus de la vente d’électricité, en plus du maintien de son activité agricole. C’est un modèle plus équitable, mais qui suppose un accompagnement juridique et financier robuste.

Les coopératives citoyennes

Ce modèle s’encastre dans l’esprit des circuits courts et de la réappropriation locale des enjeux énergétiques. Les projets appartiennent à des communautés d’habitants ou d’agriculteurs, souvent accompagnés par des structures comme Énergie Partagée. Une part des bénéfices est réinjectée dans des projets d’intérêt général (éducation, mobilité verte, etc.).

Encadrement légal : à la croisée des lois agricoles et énergétiques

Depuis la loi d’accélération des énergies renouvelables (loi ENR, promulguée le 10 mars 2023), l’agrivoltaïsme bénéficie enfin d’un statut juridique. L’article L. 314-36 du Code de l’énergie précise que l’agrivoltaïsme ne peut être reconnu qu’à certaines conditions :

- Amélioration ou au moins maintien de la production agricole

- Préservation des sols et de la biodiversité

- Application à des stratégies climatiques d’adaptation

Ainsi, les projets « greenwashing », qui consisteraient à recouvrir des hectares de panneaux sans réel bénéfice agricole, ne sont plus acceptables. De plus, la proposition de loi du Sénat de mai 2023 prévoit que le préfet refuse tout projet ne respectant pas une compatibilité agronomique démontrée.

Zoom sur quelques projets pionniers en France

À ce jour, plusieurs projets servent de vitrines pour ces nouveaux modèles économiques :

- Sun’Agri, Pyrénées-Orientales : des panneaux mobiles installés au-dessus de rangées de vignes permettent un ajustement automatique de l’ombrage en fonction des besoins de la plante. Résultat : 20 % de stress hydrique en moins dans cette région menacée par la sécheresse.

- Agriterra Énergies, Bretagne : un collectif d’exploitations laitières s’est réuni pour installer de l’agrivoltaïsme sur pâture. Les revenus complémentaires financent un programme de transition vers une agriculture bas carbone.

- CEPVE, Château-Gontier : cette coopérative mêle agriculteurs, collectivités et citoyens pour gérer ensemble un parc agrivoltaïque dont les bénéfices sont partagés.

Ces expérimentations, au-delà de l’innovation technique, testent aussi des solutions de gouvernance et de mutualisation des recettes qui inspirent d’autres territoires.

Un levier stratégique pour la transition écologique

Mix énergétique décarboné, résilience alimentaire, gestion de l’eau, protection de la biodiversité… L’agrivoltaïsme coche toutes les cases du développement durable. Encore faut-il qu’il soit pensé en concertation avec les acteurs agricoles, et non contre eux.

Plus qu’un simple outil d’optimisation foncière, c’est une nouvelle manière d’approcher le monde rural : un espace vivant, productif, au cœur de la transition énergétique. Et si la ferme solaire du futur était d’abord… une ferme ?